Sub omni canone

Manchmal kann man den Eindruck bekommen, daß die Spannweite des Niveaus kultureller Aktivität (kulturell im allerweitestmöglichen Sinne) in diesem Lande sich vergrößert hat. Freilich nicht, weil das Niveau am oberen Ende der Skala gestiegen wäre.

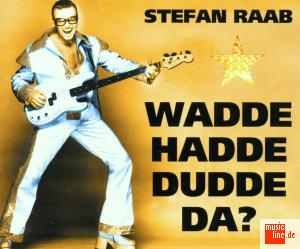

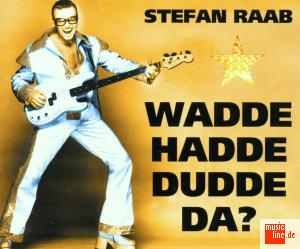

Unwillkürlich frage ich mich, ob kultureller Ausstoß beliebig schlecht oder beliebig exzellent werden kann; ob sich also eine untere Grenze, eine Art Nullniveau (sinnfreies Geplapper, Gestammel oder Gewinsel, ich verweise hier auf Texte wie „Wadde hadde dudde“ und ähnliche Höhenflüge menschlichen Geistes) definieren läßt, darunter keine Leistung je sinken kann, um noch als menschlicher Absicht verschuldet zu erscheinen; bezeihungsweise ob es in anderer Richtung, ungeachtet des Begriffs, der auf das Überragen und Übersteigen (ex-cello) abzielt, eine höchste erreichbare Exzellenz gibt. Oder vielleicht so etwas wie eine obere künstlerisch-kognitive Schranke, bis zu der sich weitere Steigerungen der Qualität und Komplexität nur noch infinitesimal annähern können, oberhalb derer aber Bereiche liegen, die dem menschlichen Geist nicht mehr erschließbar sind – und also auch gar nicht von Menschen gedacht und geschaffen werden können.

Vielleicht ist eine untere Grenze leichter denkbar; denn gänzliches Fehlen von Sinn scheint leicht vorstellbar, wenn nicht als konstatierbarer Zustand mancherorts bereits erreicht. Was aber wäre das genaue Gegenteil oder der Gegenpol von Sinnlosigkeit?

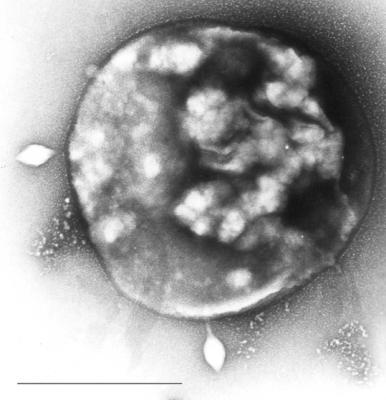

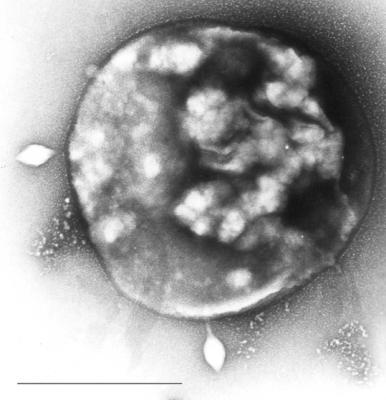

Archaeum aus dem Genus Sulfolobus: Vielleicht geht es nicht einfacher.

Man sollte in diesem Zusammenhang auf ein Buch von Stephen J. Gould verweisen, das eine interessante statistische Überlegung zu Erklärung der Komplexität lebender Systeme bietet. Komplexität ist unter dieser Betrachtung nur ein statistischer „Ausreißer“. Da Organismen nicht beliebig einfach sein können, weil sie sonst eins oder mehrere der Kriterien für Leben nicht erfüllen könnten; es mithin ein Untergrenze für die Komplexität gibt, kann es in der Evolution von Organismen immer nur die Bewegung hin zu mehr Komplexität geben. Nach Stoffwechselart, Lebensraum, Genetik aber auch nach Anzahl von Arten und Individuen ist der Grundtyp des Lebens auf diesem Planeten immer noch das einzellige Bakterium oder Archaeum. Komplexität in Gestalt mehrzelliger Organismen, vom Schleimpilz bis zum Homo sapiens, ist eine eher merkwürdige und seltene Abweichung. Zu erwarten ist diese Abweichung, weil nur für den Aufbau von Komplexität evolutionäre Wege offenstehen; nach unten gibt es eine Schranke, unterhalb derer man nicht mehr von Leben sprechen kann.

Man mag sich nun trefflich fragen, was das kulturelle Äquivalent eines Bakteriums sein könnte.

Songtext: Vielleicht geht es nicht einfacher

Unwillkürlich frage ich mich, ob kultureller Ausstoß beliebig schlecht oder beliebig exzellent werden kann; ob sich also eine untere Grenze, eine Art Nullniveau (sinnfreies Geplapper, Gestammel oder Gewinsel, ich verweise hier auf Texte wie „Wadde hadde dudde“ und ähnliche Höhenflüge menschlichen Geistes) definieren läßt, darunter keine Leistung je sinken kann, um noch als menschlicher Absicht verschuldet zu erscheinen; bezeihungsweise ob es in anderer Richtung, ungeachtet des Begriffs, der auf das Überragen und Übersteigen (ex-cello) abzielt, eine höchste erreichbare Exzellenz gibt. Oder vielleicht so etwas wie eine obere künstlerisch-kognitive Schranke, bis zu der sich weitere Steigerungen der Qualität und Komplexität nur noch infinitesimal annähern können, oberhalb derer aber Bereiche liegen, die dem menschlichen Geist nicht mehr erschließbar sind – und also auch gar nicht von Menschen gedacht und geschaffen werden können.

Vielleicht ist eine untere Grenze leichter denkbar; denn gänzliches Fehlen von Sinn scheint leicht vorstellbar, wenn nicht als konstatierbarer Zustand mancherorts bereits erreicht. Was aber wäre das genaue Gegenteil oder der Gegenpol von Sinnlosigkeit?

Archaeum aus dem Genus Sulfolobus: Vielleicht geht es nicht einfacher.

Man sollte in diesem Zusammenhang auf ein Buch von Stephen J. Gould verweisen, das eine interessante statistische Überlegung zu Erklärung der Komplexität lebender Systeme bietet. Komplexität ist unter dieser Betrachtung nur ein statistischer „Ausreißer“. Da Organismen nicht beliebig einfach sein können, weil sie sonst eins oder mehrere der Kriterien für Leben nicht erfüllen könnten; es mithin ein Untergrenze für die Komplexität gibt, kann es in der Evolution von Organismen immer nur die Bewegung hin zu mehr Komplexität geben. Nach Stoffwechselart, Lebensraum, Genetik aber auch nach Anzahl von Arten und Individuen ist der Grundtyp des Lebens auf diesem Planeten immer noch das einzellige Bakterium oder Archaeum. Komplexität in Gestalt mehrzelliger Organismen, vom Schleimpilz bis zum Homo sapiens, ist eine eher merkwürdige und seltene Abweichung. Zu erwarten ist diese Abweichung, weil nur für den Aufbau von Komplexität evolutionäre Wege offenstehen; nach unten gibt es eine Schranke, unterhalb derer man nicht mehr von Leben sprechen kann.

Man mag sich nun trefflich fragen, was das kulturelle Äquivalent eines Bakteriums sein könnte.

Songtext: Vielleicht geht es nicht einfacher

von: Talakallea Thymon - am: 30. Sep, 13:16 - in: O tempora, o mores!