Einen Marathon laufen, den Everest besteigen, die Wüste Gobi zu Fuß durchqueren, auf Schusters Rappen von Berlin nach Moskau reisen, die Eigernordwand klettern, mit dem Tretboot über den Atlantik fahren – kein Gespräch über diese Freizeitaktivitäten, ohne daß die Frage aufkäme: Warum machen die das?

So auch neulich beim Kaffee mit Eltern und einer Freundin meiner Mutter, wir sprachen über mein Steckenpferd, und natürlich, warum mache ich das?

Klar, für den, der das nicht kennt, nicht gemacht, nicht erlebt und nicht geschafft hat, mag es höchst fragwürdig scheinen, warum man sich das antut. Zweiundvierzigkommaeinsneunfünf Kilometer in einem Stück laufen. Das bedeutet: Im Winter bei Regen und Schneematsch, im Sommer bei Hitze durch den Wald rennen, morgens schon Spaghetti in sich hineinstopfen, literweise Wasser trinken, Trainingspläne abarbeiten, Pulskontrolle, Laktattest, Tempoläufe und langsame Läufe, weite Läufe, kurze Läufe, Monate lang, morgens um sechs oder nachts um zehn, wenn’s nicht anders geht, dreimal die Woche, viermal die Woche, sechzig, siebzig, achtzig Kilometer abspulen – nur um dann hunderzweiundzwanzigster von über 200 zu werden und mit Achundkrach bei 3:45 über die Ziellinie, nein, nicht zulaufen, wanken wäre das bessere Wort.

Der läuferische Erfolg im Wettkampf, wenn nicht Erster, so doch wenigestens Zweiter, von mir aus auch Dritter werden, das würde wohl die Strapazen nach außen rechtfertigen, hätte Bestand vor der Welt. Aber unter tausenden irgendwo als Herr Unbekannt, im Wortsinne unter „ferner liefen“, grandios unbeachtet und grandios erschöpft gegen sich selber kämpfend die Strecke zu bewältigen? Was soll’s?

Meine eigene persönlich Antwort auf diese Frage ist knapp. Sie lautet: Weil ich es kann. Aber darum soll es gar nicht gehen.

Sondern um eine beiläufig gemachte Bemerkung von A., der Freundin meiner Mutter. Manche Männer, so die weltläufige Auskunft A.s, bekämen ja so im Alter zwischen vierzig und fünzig einen Rappel, früher super sportlich, seit Jahren nix mehr gemacht, der Bauchansatz unverkennbar vorhanden, der Optiker droht mit der Lesbrille – und nun wollten sie es noch einmal richtig wissen, sich und anderen beweisen, daß sie noch knackig und jung sind und keinesfalls auf dem absteigenden Ast.

Das ärgerte mich.

Als erstes die versteckte Behauptung, sehr wohl seien diese Männer auf dem absteigenden Ast. Sie wollten es nur nicht wahrhaben. Dann: Zwar befinde ich mich erst an der Untergrenze zu dem von A. erwähnten Alter, aber es trifft trotzdem, und es wird mich in Zukunft noch mehr angehen und vielleicht wird dann diese Vermutung auch von anderen geäußert werden, dann aber – nicht so wie bei A., die es eher allgemein und ohne konkret mich zu meinen, dahergesagt hatte – in Bezug auf mich.

Warum ist das ärgerlich? Es klingt nach dem Vorwurf einer unlauteren Begründung, der Selbsttäuschung, des schwachen Selbstbewußtseins, es macht die marathonbegeisterten Männer zwischen vierzig und fünfzig klein, indem es ihre Anstrengungen in dieselbe Schublade einsortiert wie der Griff zu Haarwuchsmitteln oder die Zuflucht zum Comb-over. Es macht ihre Ambitionen lächerlich und spricht ihnen ab, ernstgemeinte Ambitionen zu sein. Denn für die Nichtläufer kann es ja nur einen ernstzunehmenden Grund geben, die Quälerei auf sich zu nehmen, nämlich den Sieg, den objektiven sportlichen Erfolg, den professionellen Erfolg. Wir reden hier schließlich nicht vom Spaß.

Die Bemerkung glaubt also schon, einen Grund zu kennen und läßt diesen Grund zudem nicht gelten. Sie befindet darüber, welches ein richtiger Grund ist und welches nicht. Das ist ein bißchen wie der nervtötende Satz von Hobby- und Teilzeittherapeuten, da stecke doch mehr dahinter – als kämen sie einem bei einer Betrügerei auf die Schliche. Einsortiert werde aber auch ich, insofern wenigstens, als dieselbe Begründungsmaschine auch auf mich angewendet werden kann, es reicht, daß auch ich die „richtige“ Begründung schuldig bleiben muß, den professionellen Erfolg. Insofern steckt also auch bei mir „mehr dahinter“, darf man also Mutmaßungen über mein geknicktes Selbstwertgefühl oder meine Angst vor dem Altern und Abbauen (und wer, bitteschön, hätte die nicht?) anstellen. Und weiter noch: Auch ich lasse mich dann hübsch passend in eine Schublade einsortieren, aus denen mich kein Dementi mehr herauswinden kann. Man glaubt, nur weil ich ein bestimmtes

Alter habe und ein bestimmtes Geschlecht, mich schon zu kennen. Da könnte ich mir dann den Mund fusselig reden, geglaubt wird es nicht. Schon deshalb nicht, weil alles, was man vorbringen könnte („Ich benutze Haarwasser nur für die Kopfhaut“, „Ich wende das Comb-over an, weil ich es chic finde“, „Ich benutze Kontaktlinsen nicht, weil ich eitel bin, sondern weil man verzerrungsfrei sieht“, „Ich laufe Marathon, weil ich es kann“) wie eine Rechtfertigung klingt; ebenso wie die Vermutung, das sei alles der Midlife Crisis (schon das Wort ist eine Beleididung) geschuldet, immer einen versteckten Angriff enthält.

von:

Talakallea Thymon - am: 7. Okt, 13:26 - in: Werke & Tage

Schon seit Einbruch der Dunkelheit hatte ich sie gehört. Eingenistet in eine zunächst als ungefährlich empfundene Ferne (die gleichwohl die Art dieser Anwesenheit wenn nicht erkennen, so doch erraten ließ), wurden die Geräusche langsam lauter, ein Schnaufen und Scharren und Knacken und Rülpsen, dessen Urheber sich im Laufe der Nachtstunden langsam, mit mancherlei Vor und Zurück, aber im Ganzen doch immer mehr näherte, sich manchmal ins Halbbewußtsein des Schläfers schob, wieder daraus zurückwich und sich noch mehrmals in Erinnerung rief, jedesmal lauter, jedesmal ein bißchen näher, bis es ihn gänzlich weckte, und ihn, der anfangs, kurz nach Sonnenuntergang, sich vielleicht über die Natur des Geräuschs noch selbst hatte täuschen können, jedes Zweifels darüber, was da draußen rülpste und schmatzte und wühlte, behob.

Und dann ging’s los, sehr schnell, wie auf ein verabredetes Zeichen, wie, daß man nun lange genug vorsichtig gewesen, lange genug nur gespielt hatte, und nun entschlossen war, ernst zu machen. Galopp zahlreicher Hufe krachte auf einmal aus sehr naher Distanz durch den Wald, Zweige knackten, Laub raschelte, Steinchen schienen wegzuspringen, während es sich anhörte, als wälze sich da ein einziger schwerer Koloß durchs Unterholz, der sich zudem rasch, sehr rasch, als wollte er es niederwalzen, dem Zelt näherte.

Mit einem Satz aufrecht, zitternden Fingers den Zeltreißverschluß aufgerissen, mit der freien Hand schon nach dem eiskalten Hammer getastet. Der Reißverschluß klemmte, das Zelt wackelte, die Walze walzte. Stockend glitt der Reißverschluß nieder und ein Schlitz aus hellem Licht öffnete sich in der Zeltwand. Mondlicht ergoß sich über die Wiese. Schemenhaft standen davor die nächsten Bäume. Ohne Brille war alles nur ein schimmerndes Durcheinander, und während ich nach meinen Augengläsern suchte, zerfiel das Geräusch wieder in einzelne Laute, gliederten sich Trippeln und Scharren und Grunzen daraus ab, langsamer jetzt, zögerlicher. Ich setzte die Brille auf, der Mond schrumpfte zum Kreis, es war fast Vollmond, wolkenloser Himmel, und die Wiese lag jenseits der schmalen Baumreihe in einer Klarheit da, daß einzelne Halme im Licht schimmerten. Und noch etwas sah ich sofort, ich mußte nicht lange suchen und das Zelt nicht verlassen, weil sich der Eingang genau dorthin öffnete: Da waren sie. Jetzt passierte es mir auch einmal. Sie standen in unmittelbarer Nähe, am Rand der Wiese und vereinzelt zwischen den Bäumen, die Borsten im Mondlicht gesträubt, die Leiber glänzend und massig, aus der Perspektive des zu ebener Erde liegenden Zeltschläfers riesige Tiere, vier, fünf, acht, zehn, eine ganze Rotte: Wildschweine.

Es war, als beachteten sie mich nicht, als käme ich, ungeachtet des früheren Eindrucks, in ihren Plänen und Absichten, falls Wildschweine so etwas haben, gar nicht vor; als ignorierten sie mich, oder, wenn das überhaupt möglich war, als hätten sie mich in ihrem unergründlichen, auf anderes gerichteten Schweineeifer noch gar nicht bemerkt.

Daß letzteres wahrscheinlich zutraf, merkte ich ein paar Augenblicke später. Ratlos, was zu tun sei, ob überhaupt etwas zu tun sei, betrachtete ich die müßig herumstehende Rotte. Unter ihnen war ein Tier, das alle anderen weit überragte, furchterregend anzuschauen, dunkel, borstig, schemenhaft-muskulös und aus der Froschperspektive, am Boden liegend, groß wie ein Pferd.

Geschichten von Wanderern oder Spaziergängern, die sich unverhofft Wildschweinen gegenübergesehen und von ihnen attackiert worden seien, Meldungen von Gärtnern, die am hellichten Tag in ihrem lauschigen Schrebergärtlein ohne ersichtlichen Grund angefallen und verletzt worden seien, schossen mir durch den Kopf. Einem arglosen Wanderer hatte ein Keiler den ganzen Oberschenkel aufgeschlitzt. Von einem anderen hieß es, er habe sich in einen Müllcontainer retten können. Keine schönen Aussichten, selbst wenn es hier einen Müllcontainer gegeben hätte. Es war indes in diesen durchaus furchterregenden Geschichten immer nur die Rede von der Gefahr gewesen, die von einem Wildschwein ausgehen könne. Ich aber hatte ungefähr zwanzig Tiere vor mir, noch dazu eines, das groß wie ein Pferd war. Später las ich, Gruppen von mehr als zwanzig Tieren seien in Mitteleuropa sehr selten. Vielleicht doch nicht so selten, wie man bislang vermutet hatte. Der Umstand, daß ich mich nicht bei hellem Sonnenschein und in der Nähe menschlicher Siedlungen in einem Schrebergarten aufhielt, sondern nachts mutterseelenallein im Wald am Boden lag, mit nichts als einem Hammer und einer Packung Bio-Vollkornkekse bewaffnet, machte die Sache nicht besser.

Ich weiß nicht, was sie schließlich vertrieb, aber ihre Flucht war genauso unheimlich, wie ihr Herannahen. Ich hatte mein Feuerzeug herausgeholt, in der irrwitzigen Annahme, daß Tiere vor Feuer Angst haben müßten, hielt es ins Freie, zündete es und fragte mich, wie sich wohl der Eckzahn eines Keilers im Oberschenkel anfühlen mochte.

Es machte klick.

Und das war schon das Erschreckendste daran. Mag ja sein, daß Tiere, sogar Wildschweine, Angst vor dem Feuer haben. Vor dem Feuer, ja. Aber dieses fahle Flämmchen als Feuer zu bezeichnen, war bestenfalls leichtsinnig. Das Lichtlein war auf die Entfernung für die Schwarzkittel wahrscheinlich nicht einmal zu sehen, waren nicht Wildsauen sogar kurzsichtig? Und Furcht hätte es allenfalls einem Glühwürmchen einjagen können, und auch nur einem besonders furchtsamen. Natürlich hatte ich meine Stirnlampe vergessen. Klar. Die lag zu Hause in der Schreibtischschublade und war dort in diesem Moment nicht unbedingt von Nutzen.

Aber besser ein Feuerzeug in der Hand als eine Lampe in der Schublade, und wer weiß? Vielleicht hatten sie das Klicken der Feuerzeugmechanik doch gehört und sich von diesem ungewohnten, wenngleich sehr leisen Geräusch verwirren lassen, wer kann sagen, was in der empfindsamen Seele einer Wildsau vor sich geht? Vielleicht hatten sie auch die Bio-Vollkornkekse gewittert und Angst bekommen. Jedenfalls gab es plötzlich eine Bewegung, ausgehend von dem pferdegroßen Keiler, die im Nu auf die ganze Rotte übergriff: Die Leiber wirbelten herum und preschten im, naja, Schweinsgalopp ist hier wohl das beste Wort, davon, zurück in den Wald, panisch, ins Dickicht, wo alle zwanzig oder mehr Tiere innerhalb von Sekunden verschwunden waren.

Und ebenso schnell verstummte jedes Geräusch. Kein ersterbendes Galoppieren, kein Hufgetrappel aus den Weiten des Waldes, kein nachhallendes Grunzen irgendwo in der Ferne, kein Knacken von Zweigen, nichts. Von einem Atemzug zum nächsten war alles vorbei. Nicht einmal ein Blatt raschelte noch. Es herrschte Totenstille. Es war, als hockten sie nur wenige Schritte entfernt und warteten ab. Lauschten ihrerseits. Lauerten.

Vielleicht hockten sie da auch wirklich, aber sie haben sich die ganze spätere Nacht weder blicken lassen, noch auch nur einen kleinen Rülpser von sich gegeben. Es war, als hätten sie nie existiert. Am Morgen erstreckte sich der Wald licht und geräumig ums Zelt, Sonne spielte im Herbstlaub, der Grund schien unberührt, keine Tiere waren zu sehen, bis auf ein paar Pferde, die auf einer benachbarten Weide grasten.

„Und, hast du was Schönes erlebt?“ fragte mich K. anderntags.

„Ja“, sagte ich, „ich habe eine Rotte Wildschweine mit Bio-Vollkornkeksen in die Flucht geschlagen.“

von:

Talakallea Thymon - am: 6. Okt, 17:00 - in: Mores Ferarum

Wie schon einmal grübele ich über einem Brief. Das letzte Mal quälte ich mich mit einer Antwort auf ihre so beiläufige, in aller Harmlosigkeit (und in einer Parenthese) eingestreute

Offenbarung, das Wort ist bereits eine Übertreibung. Wie sollte ich es sagen, ohne es zu sagen?

Ich habe Dir auch so manches nicht verraten, schrieb ich damals zurück, und daß ich es schade fände, daß ich sie damals unbedingt hatte beeindrucken wollen – und daß mir das auch noch gelungen sei. Deutlicher wurde ich nicht.

Ich weiß nicht die richtigen Worte, schrieb sie zurück,

Du gehörst zu meinem Leben.

Ich weiß nicht, was für eine Antwort ich erwartet hatte. Ich weiß nicht, was ich von dieser merkwürdigen Freundschaft in Zukunft erwarte. Ich weiß nicht, was ich mir verspreche, was ich hoffe, was ich mir versprechen und hoffen darf. Es gibt nichts nachzuholen, man kann nichts nachholen. Und es ist ja überhaupt die Frage, was nachzuholen wäre, wenn wir es denn könnten. Ich sage „wir“ und meine mich. Ich weiß nicht, wie es für sie ist. Ich weiß nicht einmal, was für eine Bedeutung Esthers damalige Parenthese hat, hatte, in jenem verschiegenen Sommern gehabt hat. Eine meiner Vorstellungen ist sehr kühn, sie sieht mich schon an ihrer Seite in H., in einer Gegenwart, die ich damals vorstellungsweise mit meinem Handeln bestimmt hätte. Ich wäre an jenem Abend näher an sie herangerückt, hätte mehr Mut gehabt, hätte unser Schweigen als Brücke aufgefaßt, als etwas, das ermöglicht, nicht als etwas, das zwischen uns steht. Ich hätte ihre Hand genommen, ein ermutigendes und zugleich bittendes oder fragendes Geräusch gemacht, und das wäre der Augenblick gewesen, der Angelpunkt, aus dem alles weitere geflossen wäre, und die ganze Zukunft, die jetzt nicht meine Gegenwart ist, wäre anders gewesen. Zusammen mit zwei Kindern in einem Haus in H., eine sehr kühne Vorstellung, denn das war ich damals nicht, es hätte nicht funktioniert, ich hätte das (oder auch nur die Vorläuferzeiten, das, was dorthin geführt hätte) nicht gewollt, ich hätte es nicht einmal gekonnt. Trotzdem ist da ein Schmerz, das Gefühl, etwas verloren zu haben, und sei es noch so imaginär.

Eine weit weniger gewagte Ausmalung der alternativen Zukunft-Vergangenheit-Gegenwart sieht so aus: Wir hätten damals, zwei erwachsene Menschen, die wissen, was sie tun und daß sie wollen, was sie tun, unsere gegenseitige Anziehung ernst genommen oder ihr nachgegeben, der Anziehung und der Neugier, und miteinander geschlafen, ein- oder vielleicht sogar mehrere Male, ohne daß daraus Folgen entstanden wären, weder schöne noch schlimme. Ich weiß, daß so etwas gutgehen kann, daß solche Beziehungen wieder beendet werden und zurückkehren können zu ihrer älteren Verfassung, und dabei dann noch eine große Bereicherung erfahren haben, ich habe das erlebt; es war nicht einfach, aber am Ende gut, sehr gut sogar, für beide.

Und das ist es, was nachholbar ist. Es ist möglich, und es bleibt möglich, solange wir leben. Es ist weiterhin und immer

schenkbar. Denkbar ist es für mich immer gewesen, und diese Denkbarkeit hat jetzt vor dem Hintergrund jenes in Parenthese gemachten Geständnisses (

unheimlich anziehend … als Mann) in Esthers vorletztem Brief eine neue, beunruhigende, auf Verwirklichung zielende Beweglichkeit erhalten.

Doch, ich weiß, was ich mir verspreche, ich weiß, was ich hoffe, was ich will. Es ist sehr einfach. Ich will mit Esther schlafen. Ich will jetzt nachholen, was wir uns damals versagt haben (oder wofür wir nicht mutig genug, nicht erwachsen genug gewesen sind, oder wovon wir geglaubt haben, es nicht zu dürfen, vielleicht, weil es unsere Freundschaft gefährden könnte; wofür wir nicht frei genug waren). Und eigentlich wäre es ja gar kein Nachholen. Es wäre einfach etwas, zu dem wir lange gezögert, und wofür wir uns jetzt endlich entschlossen hätten, weil wir genug innere Freiheit und Unabhängigkeit erlangt haben, und es würde sofort geschen, wenn auch Esther es wollte.

How can she ignore my available condition? geht mir ein Liedtext durch den Kopf. Und so ringe ich wieder mit einem Brief, mit einer Formulierung, die

nichts ausspricht aber auch nichts verschweigt; suche nach Worten, die per Auslassung auf eine deutliche, unmißverständliche Weise aufscheinen lassen, was sie

nicht ausschließen.

von:

Talakallea Thymon - am: 5. Okt, 12:05 - in: Nicht mit gar zu fauler Zungen

In dieser Phantasie beschäftigen mich als erstes ihre Socken. Es sind weiße, flauschige Socken, Frottée, oder Tennissocken, und in dem Moment, wo der Film einsetzt, trägt sie nicht viel mehr als diese. Aber darum, also um ihre unbedeckten Körperstellen, geht es zuerst gar nicht, es geht nur um ihre Füße in den weißen Socken. Diese Socken sind leuchtend weiß, sauber, frisch, aber getragen, nicht gerade angezogen, die ganze Situation ist die des umgekehrten Vorgangs, nicht des Anziehens, oder der Unterbrechung des Anziehens, sondern seines Gegenteils. Das meiste fehlt schon. Ich nehme an, sie trägt noch den Schlüpfer, über dessen Farbe, Material oder Beschaffenheit die Phantasie an diesem Punkt keine Aushünfte erteilt, sie verweilt bei den Socken, die, wie gesagt, sauber und frisch sind und doch etwas Gebrauchtes, etwas In-Anspruch-Genommenes an sich haben, das eine innige Verbindung zu ihrer Trägerin aufzeigt; sie sind kein zufälliger Fremdkörper, den man sich am Morgen überstreift und der zunächst auch fremd bleibt, unzugehörig, gewöhnugsbedürftig, wie auch er, der Gegenstand, die fremde Hülle, sich erst an uns, an die Trägerin, gewöhnen, sich ihr anverwandeln muß: Diese weißen nicht mehr ganz flauschigen Socken haben die Fremdheit überwunden und sich ihrer Trägerin bereits anverwandelt, und so sehen sie aus, so fühlen sie sich an (würden sich anfühlen, wenn man sie berühren würde), man merkt ihnen an, daß Esther sie getragen hat, einen langen Tag, eine lange Reise, daß sie über die Stunden dieses Tages hinweg, auf Bahnhöfen, in Zügen, auf Straßen, in einem Café, ein intimer Teil Esthers geworden sind, indem sie ihr so lange so nahe waren, daß sie Esther begleitet haben, daß Esther sie heute morgen mit einem bestimmten Gedanken (zu dem vielleicht auch ein Bild oder eine Vorahnung, wenn nicht sogar der Wunsch oder das Verlangen nach einer Situation gehört hat, wie die, in der sie sich jetzt mit mir befindet, nämlich, fast entblößt, nach Ablegen einiger Quadratzentimeter Stoff und mit der festen Absicht körperlicher Vereinigung, bald in den Zustand gänzlicher Nacktheit überzuwechseln), daß Esther sie also heute morgen mit solchen Gedanken oder unter anderem auch solchen Gedanken über ihre Füße gerollt hat und daß sie dann die ganze Zeit bei ihr waren, während Esther auf der langen Fahrt Zeit genug hatte, dieses und jenes zu denken, zu ahnen und zu wünschen, und daß sie die ganze Zeit diese weißen Socken trug, so lange, daß der Stoff ein bißchen ihren Geruch angenommen und damit etwas wie ein Fluidum von Esthers Existenz, ihrem Wesen, nicht allein als Körper, sondern auch als wünschendes und hoffendes Wesen, aufgesogen haben. Das beschäftigt mich sehr, wiewohl so etwas ja nur Sekunden dauert in der Realtität, wo wir es meist eilig haben, die Socken von den Füßen zu streifen (ich ihre Socken). Mich beschäftigt, wie Gegenstände, Kleidungsstücke zumal, etwas von der Person in sich aufnehmen, die sie trägt, ich meine nicht allein das offensichtliche, den Geruch, die Wärme, die Ausbeulung von Knöcheln und Gelenken (auch umgekehrt fasziniert mich der Eindruck, den Kleidung auf die Trägerin ausübt, die Rillen, Muster Streifen, Falten und Abdrücke von Strickmaschen auf der leicht geröteten warmen Haut), sondern auch in der Vorstellung, in der ideellen Verbindung, die der Stoff, das Gewebe, das Material mit Haut und Fleisch oder Haar eingegangen ist, einfach nur, indem diese unbelebte Materie der atmenden Haut so nahe war, daß sie fast eins geworden sind, bis zu dem Moment, wo sie sich in einem elektrisierenden Knistern wieder voneinander trennen, so wie jetzt, während ich in meiner Phantasie die Socken langsam von Esthers Füßen schäle.

von:

Talakallea Thymon - am: 4. Okt, 21:47 - in: Nicht mit gar zu fauler Zungen

Manchmal kann man den Eindruck bekommen, daß die Spannweite des Niveaus kultureller Aktivität (kulturell im allerweitestmöglichen Sinne) in diesem Lande sich vergrößert hat. Freilich nicht, weil das Niveau am oberen Ende der Skala gestiegen wäre.

Unwillkürlich frage ich mich, ob kultureller Ausstoß beliebig schlecht oder beliebig exzellent werden kann; ob sich also eine untere Grenze, eine Art Nullniveau (sinnfreies Geplapper, Gestammel oder Gewinsel, ich verweise hier auf Texte wie „Wadde hadde dudde“ und ähnliche Höhenflüge menschlichen Geistes) definieren läßt, darunter keine Leistung je sinken kann, um noch als menschlicher Absicht verschuldet zu erscheinen; bezeihungsweise ob es in anderer Richtung, ungeachtet des Begriffs, der auf das Überragen und Übersteigen (ex-cello) abzielt, eine höchste erreichbare Exzellenz gibt. Oder vielleicht so etwas wie eine obere künstlerisch-kognitive Schranke, bis zu der sich weitere Steigerungen der Qualität und Komplexität nur noch infinitesimal annähern können, oberhalb derer aber Bereiche liegen, die dem menschlichen Geist nicht mehr erschließbar sind – und also auch gar nicht von Menschen

gedacht und geschaffen werden können.

Vielleicht ist eine untere Grenze leichter denkbar; denn gänzliches Fehlen von Sinn scheint leicht vorstellbar, wenn nicht als konstatierbarer Zustand mancherorts bereits erreicht. Was aber wäre das genaue Gegenteil oder der Gegenpol von Sinnlosigkeit?

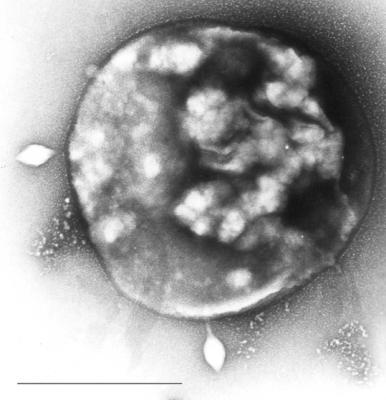

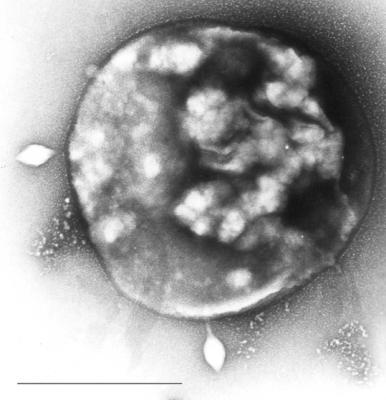

Archaeum aus dem Genus Sulfolobus: Vielleicht geht es nicht einfacher.

Archaeum aus dem Genus Sulfolobus: Vielleicht geht es nicht einfacher.

Man sollte in diesem Zusammenhang auf ein Buch von Stephen J. Gould verweisen, das eine interessante statistische Überlegung zu Erklärung der Komplexität lebender Systeme bietet. Komplexität ist unter dieser Betrachtung nur ein statistischer „Ausreißer“. Da Organismen nicht beliebig einfach sein können, weil sie sonst eins oder mehrere der Kriterien für Leben nicht erfüllen könnten; es mithin ein Untergrenze für die Komplexität gibt, kann es in der Evolution von Organismen immer nur die Bewegung hin zu mehr Komplexität geben. Nach Stoffwechselart, Lebensraum, Genetik aber auch nach Anzahl von Arten und Individuen ist der Grundtyp des Lebens auf diesem Planeten immer noch das einzellige Bakterium oder Archaeum. Komplexität in Gestalt mehrzelliger Organismen, vom Schleimpilz bis zum

Homo sapiens, ist eine eher merkwürdige und seltene Abweichung. Zu erwarten ist diese Abweichung, weil nur für den Aufbau von Komplexität evolutionäre Wege offenstehen; nach unten gibt es eine Schranke, unterhalb derer man nicht mehr von Leben sprechen kann.

Man mag sich nun trefflich fragen, was das kulturelle Äquivalent eines Bakteriums sein könnte.

Songtext: Vielleicht geht es nicht einfacher

Songtext: Vielleicht geht es nicht einfachervon:

Talakallea Thymon - am: 30. Sep, 13:16 - in: O tempora, o mores!

Jeder Tag war heute mit dir und leuchtendes Immer.

Liebe, laß uns die Frist. Morgen beginne

die Zeit.

von:

Talakallea Thymon - am: 23. Sep, 12:50 - in: An habent et somnia pondus

Da waren also diese Leute draußen im Wald und sangen dieses etwas alberne und doch irgendwie traurige Lied, Alouette, gentille alouette, aber für mich damals war es, konnte es gar nicht albern sein, man hat als Fünfjähriger kein Gefühl dafür, was albern oder ernst, süß oder verkitscht, aufrichtig oder hohl ist. Und im Grunde ist es ja nur ein ganz einfaches Liedchen, das sich in seiner Schlichtheit nicht verstecken muß. Schon gar nicht nachts um spät, der Fünfjährige ist erwacht, und aus seiner Sicht ist es mitten in der Nacht, sei es elf oder zwölf oder halb vier. Es war Sommer, Hochsommer, und im Norden heißt das Tageslicht bis um zehn, elf Uhr. Es war aber zu jener Stunde schon dunkel, stockfinster, bis auf, ja, vielleicht bis auf ein Licht, das, nicht nah, nicht weit, aber ungeheuer draußen, zwischen den Föhrenstämmen aufblitzte, erlosch, wieder aufblitzte, der Nacht, den Baumriesen, dem Waldraum angehörend, einem Raum, der verzaubert war, und wo in diesem Augenblick etwas Wunderbares geschah, und dieses Wunderbare war: Musik.

Es sangen da Stimmen, zwei oder drei oder vier, sangen, und vielleicht unterbrachen sie sich manchmal, um laut herauszulachen; Strophe, Gegenstrophe, Lachen, es war etwas unendlich Gelöstes, Frohes und Lustiges an diesen Stimmen, überirdisch und entrückt und doch ganz hier; und zugleich haftete ihnen ein unergründlicher Zauber an, ein heiterer Ernst, wenn es so etwas gibt: Es war etwas, die Melodie, das Heitere, das Nur-sich-selbst-Genügende, das zum Atemanhalten schön war (wahrscheinlich drückte ich mir die Nase an der Fensterschiebe platt), das nicht mir galt, das einfach passiert war, da draußen zwischen den Bäumen, und das sich, während ich lauschte und rätselte, schon wieder langsam entfernte, leiser und leiser wurde.

Es werden junge Leute gewesen sein, die angetrunken, ausgelassen und veralbert von einer Feier nach Hause gingen, und die in ihrer Ausgelassenheit beschlossen hatten, gemeinsam dieses Liedchen mit seinen anwachsenden Repetitionen (Et la tête! – Et la tête!) durch den Wald zu schmettern.

Ich weiß nicht wie lange es dauerte. Ich weiß aber, wie es mich, während ich am Fenster stand und lauschte und lauschte, in eine qualvolle Unruhe versetzte, weil ich es nicht verstand. Ich fühlte damals, daß es mir auf immer entglitte, daß ich es verlieren würde, wenn ich nicht begriff, was das war. Ich hatte die Sehnsucht, es für immer zu besitzen; ich glaubte, daß ich nur verstehen müsse, was es war, um in diesen ersehnten Besitz zu gelangen, für immer teilhaftig des wundersüßen Geheimnisses.

Was ich noch nicht wissen konnte, war natürlich, daß solche Augenblicke unwiederholbar sind, und daß man nichts daran besitzen kann, daß man schon dabei ist, sie zu verlieren, noch während sie dauern. Selbst, wenn man irgendwann weiß, wie das Lied heißt. Die Stimmen werden sich entfernen, die Laterne wird noch einmal aufblitzen, dann wird die Melodie, Et la tête! – Et la tête! Alouette! – Alouette!, in der Tiefe zwischen des Stämmen verklingen, Silbe für Silbe, vielleicht hört man noch ein Lachen, und dann auch das nicht mehr, nur noch den Wind, wie er in den Föhrenwipfeln rauscht.

von:

Talakallea Thymon - am: 21. Sep, 21:56 - in: Daß alles für Freuden erwacht

Im Wald, beim Laufen, vor Tagesanbruch: Die Stille ist dann so ungewohnt und unausgelotet, so riesig der Raum, den sie ausfüllen kann und auch ausfüllt, daß die eigenen Schritte überlaut und polternd ins Gewölbe dieser Stille hineinhallen, so laut und fehl am Ort, daß man ständig vermeint, jemand hinter sich zu haben. Die Stille wirft einem das selbstverursachte Geräusch wieder nach, einen Laut, den der gewöhnliche Lärmhintergrund von Menschen bewohnter Orte sofort vernichtet. Man hat ja in Städten gar keine Möglichkeit, sich selbst zu hören, beim Gehen, beim Atmen, beim Arbeiten, man versteht sein eigenes Geräusch nicht mehr. Man begreift erst, wie laut man eigentlich ist, wenn das, was man unvermeidbar an Geräusch verrursacht, von einem tiefen Schweigen entgegengenommen wird. In dieser Weise bringt einem die Stille das Alleinsein zu Bewußtsein, daß man sich, für sich, in einem Raum bewegt, in dem man kaum mehr als eine Koordinate ist. Alles, was man tut, es fällt sofort in Geräuschen auf einen selbst zurück und bringt einen blitzartig zum eigenen Dasein, führt einem das eigene In-der-Welt-Sein vor Augen. Ein polterndes, lautes, ungestaltes Dasein ist das, das gleichwohl, mag es poltern und krachen wie es will, die unendliche und unausfüllbare Eleganz der Stille nicht zu verletzen vermag. Die Stille rächt sich, indem sie dem Läufer nachjagt und Schritte zu hören gibt, die nur seine eigenen sind, und ihn daran erinnern, daß er nicht entkommen kann: Dem Raum nicht, der Stille nicht, nicht einmal sich selbst.

von:

Talakallea Thymon - am: 15. Sep, 16:36 - in: orte. wege

Es begann alles damit, daß ich im Frühjahr und Sommer 1984 den Herrn der Ringe las. Damals war überhaupt nicht zu ahnen, was dieses Buch mit mir machen würde. Es war nicht einmal vorauszusehen, daß cih dieses Buch lieben würde. Ich war zögerlich, ja skeptisch: Zwei Jahre zuvor hatte ich Bekanntschaft mit dem Kleinen Hobbit gemacht und ihn abgelehnt; nur auf die dringende Empfehlung einer Freundin meiner Mutter näherte ich mich noch einmal Tolkien. Wenn ich daran zurückdenke, wird mir ein bißchen schwindlig angesichts der Tragweite einer derart simplen und ephemeren Entscheidung. Ohne die Lektüre dieses Buches wäre mein Leben völlig anders verlaufen. Lesen oder nicht lesen? Ich las.

Wie jeder weiß, ist die Geographie Mittelerdes mit Kartenmaterial gut belegt. Auch ist es wohl niemandem, der auch nur einen flüchtigen Blick auf eine dieser Karten geworfen hat, entgangen, daß eine Vielzahl an Toponymen in einer merkwürdigen Sprache begegnen. Ebenso offensichtlich steckt hinter diesen Namen ein System. Wenn Ered Nimrais „Weißes Gebirge“ bedeutet und Ered Luin „Blaue Berge“, dann mußte Ered natürlich „Berge“ oder „Gebirge“ bedeuten. Derlei Übereinstimmungen finden sich nicht nur in den Toponymen, sondern auch in den Ausrufen, Sprüchen und Gedichten auf Quenya oder Sindarin, die im Text des Herrn der Ringe eingestreut sind.

Die Karte, die fremde Sprache, die Namen – das alles hatte es mir so sehr angetan, daß ich selbst begann, Karten eines Phantasielandes zu zeichnen, und natürlich bedurfte es fremder, klangschöner Namen zur Bezeichnung von Flüssen, Gebirgen, Wüsten und Wäldern. In der Zusammensetzung dieser Namen sollte eine ebensolche Regelmäßigkeit aufscheinen, wie sie in den Karten von Mittelerde zu erkennen war. Damit hinter den Toponymen für meine Karte ein System erkennbar sei, mußte ich mir natürlich zuerst das System selbst ausdenken. Ich brauchte Wörter für geographische Erscheinungen, und ich mußte festlegen, auf welche Weise sich diese Wörter zu größeren deskriptiven Benennungen zusammenfügen ließen. Ich brauchte Nomen, die „Berg“, „Schlucht“, „Meer“ bedeuteten. Ich brauchte Adjektive, die man modifizierend zu diesen Begriffen stellen konnte. Ich mußte mir Gedanken zu Komposition und Wortbildung machen. Kurzum, eine richtige Sprache mußte her, und das war der Anfang.

von:

Talakallea Thymon - am: 14. Sep, 12:06 - in: post scripta

Als lärmempfindlicher Mensch, der von modernen Formen der Lärmheimsuchung gequält wird, wie sie in Gestalt von Autoradios, tragbaren Audiogeräten jeder Art, von Telephongeklingel und -gequatsche auftreten, aber auch von nicht mehr so neuartigen Geräuschquellen wie automobilen Fahrzeugen und Fluggeräten aller Art ausgehen, muß man sich früher oder später die Frage stellen: Wie war es früher? War es früher leiser? War die Lärmbelästigung vor der Erfindung des MP3-Spielers und des Automobils geringer – oder sind diese neuartigen Lärmquellen nur an die Stelle früherer, mittlerweile vergessener Geräuschursachen getreten?

Leicht fallen einem da zahlreiche, glücklicherweise verschwundenen Ärgernisse ein. Noch in den frühen achtziger Jahren gehörten junge Männer, die mit einem auf volle Lautstärke gedrehten Tonbandgerät auf der Schulter durch die Einkaufszone stolzierten, zum alltäglichen Bild deutscher Innenstädte. Sie sind ebenso verschwunden wie die Skateboarder, die, wo man nur fahren konnte (und oft auch, wo man es nicht konnte), auf ihren Brettern alle möglichen und unmöglichen Fahrkunststückchen ausprobierten (da man dazu mehr als nur manchmal abspringen muß, macht das, wie jeder jenseits eines bestimmten Alters weiß, ein gewisses Geräusch). Zweimal im Jahr Probealarm, mehrmals wöchentlich militärische Tiefflieger, auch das gibt es gottlob nicht mehr.

Steigt man weiter zurück in die Vergangenheit, verschwinden immer mehr Geräusche – und neue kommen hinzu. Die Pferdekutschen wurden durch Automobile abgelöst, waren aber sicher ebenso laut, wenn nicht lauter. Ältere Automobile machten viel mehr Lärm als moderne, deren Motoren kaum mehr als leise brummen. Dafür gibt es ihrer aber auch hundertmal so viele. Dampfeisenbahnen dürften auch eine höhere Lautstärke erzielt haben als moderne Züge; auch sie fuhren aber seltener. Von dampfbetriebenem ÖPNV im Viertelstundentakt konnte jedenfalls damals keine Rede sein. Dafür war die elektrische Straßenbahn, mehr noch die Untergrundbahn dort, wo sie eingeführt wurde, in Termini der Lärmbelästigung eine enorme Erleichterung. Je nachdem, wo man wohnte, dürften empfindliche Ohren also in früheren Zeiten kaum weniger unter Lärm gelitten haben als heute. Das Lärmbewußtsein war darüber hinaus ein anderes; was noch als zumutbar oder gar als normal galt, dürfte nach heutigem Maßstab vielleicht nicht mehr durchgehen. Regeln wie die Mittagsruhe sind eine moderne Errungenschaft (die de facto leider als wieder abgeschafft gelten muß). Dafür war aber die Qualität des Lärms von heutigen Geräuschen deutlich verschieden. Mag sein, daß Pferdefuhrwerke es auf den gleichen Dezibelwert schaffen wie Autos; dennoch ist das Geräusch natürlicher und, möchte man vermuten, leichter zu ertragen. Wellengebraus oder Wasserfälle, obgleich ziemlich laut, zählen auch nicht zu den Geräuschen, an denen die Menschheit leidet, im Gegenteil. Naturgeräusche, auch durchaus kräftige, werden im Allgemeinen als weniger störend empfunden als technische. Angeblich haben Regengeräusche, Wellenschlagen und Meeresbrandung sogar eine heilsame Wirkung. Dessenungeachtet soll Immanuel Kant, von ständigem Krähen genervt, den Hahn eines Nachbarn kurzerhand in den Suppentopf befördert haben. Und manch einer empfindet es vielleicht als Fortschritt, Autolärm statt das Geschrei spielender Kinder ertragen zu müssen. Die Geschmäcker sind wohl nicht nur bei Musik verschieden. Auch dort gilt ja bekanntlich, daß „sie oft nicht schön empfunden/wenn sie mit Geräusch verbunden.“

von:

Talakallea Thymon - am: 3. Sep, 12:13 - in: O tempora, o mores!

Vor einigen Jahren war ich mal in eine unschöne Diskussion verstrickt. Es ging dabei um die Frage, ob die Aussagen:

„Hinter jedem mächtigen Mann steht eine noch mächtigere Frau“

und

„Hinter jeder mächtigen Frau steht ein noch mächtigerer Mann“

nach Aussage und Bewertung symmetrisch seien oder nicht. Meine Ansicht war, natürlich sind sie symmetrisch. Die Ansicht des Diskussionsgegners:

Beide Aussagen sind frauenfeindlich!

Es verhält sich mit dieser Behauptung ebenso wie mit zahllosen anderen Fällen, wo einer Handlung, einem Gegenstand, einer Aussage Frauenfeindlichkeit unterstellt wird. Da räkelt sich ein sechsjähriges Mädchen auf einem Werbeplakat für (Kinder-)Herbstmode: Das ist natürlich Sexistisch und obendrein auch noch Kinderpornographie. Da macht jemand einen Witz, in dem eine Fellatio erwähnt wird: Frauenfeindlich! Jemand spricht nur von Professoren, nicht aber von Professorinnen: Diskriminierend! Allen diesen und ähnlichen Fällen ist gemeinsam, daß sie durch Verweis auf eventuell bestehende Symmetrien oder Balancen nicht widerlegt werden können. Räkelt sich auf einem anderen Plakat anstelle des Mädchens ein Junge, ist es erstens immer noch Kinderpornographie (wahrscheinlich muß man Erwachsene in Kinderklamotten stecken, wenn man Werbung für Kindermode machen will), zweitens aber bleibt der Vorwurf der Frauenfeindlichkeit bei der Abbildung des Mädchens bestehen. Warum? Weil Frauen nunmal diskriminiert werden, Männer nicht. Der Hinweis, es gebe auch Witze über den Cunnilingus verfängt ebensowenig. Beides, Witze über Fellatio wie solche über Cunnilingus, sind, man ahnt es, frauendfeindlich. Warum? Weil Frauen diskriminiert werden, Männer nicht. Und schließlich ist der Einspruch, man müßte, wenn man schon Gleichberechtigung wolle, dann ja außer den Professorinnen und Richterinnen und Politikerinnen auch immer Pennerinnen, Mörderinnen und Alkoholikerinnen explizit nennen, nicht gerechtfertigt, weil, wir wissen es schon, Frauen benachteiligt werden. Zu dem Einwand, es heiße ja auch invariabel

die Kraft, etwa in

Führungskraft, Fachkraft, Spitzenkraft, ganz zu schweigen von der

Person, die immer weiblich sei, kommen wir schon gar nicht mehr. Nein: Es ist ausgemacht: Frauen werden benachteiligt, Männer nicht. Und deswegen ist der vorliegende Fall, äußerliche Symmetrie hin oder her, doch wieder eine Instanz der Diskriminierung, Benachteiligung, Falschdarstellung etc von Frauen.

Das Problem ist: All die oben angeführten Fälle können nicht mehr zum Nachweis der Benachteiligung dienen – und damit auch nicht zu dessen Widerlegung. Aus dem allgemeinen Diktum der Benachteiligung kann auf jeden beliebigen Spezialfall geschlossen werden. Da die Benachteiligung, Diskriminierung, Verachtung etc von Frauen schon immer besteht, läßt sich jeder Einzelfall, und sei er auch symmetrisch zu Lasten von Männern ausbalanciert, als Bestätigung dieses Diktums auffassen.

Damit wird aber die „Frauenunterdrückung“, die „feindliche Haltung gegenüber Frauen“ von konkreten Beispielen und Instanzen abgelöst und bekommt eine diffuse, nicht mehr wirklich greifbare Wolkigkeit. Es ist dann nicht mehr die konkrete Ungerechtigkeit bei den Löhnen oder Versicherungen, nicht mehr die vorzeigbare Begünstigung von Männern bei Einstellungen, sondern es ist nur noch die Diskriminierung der Frauen, auf die, wenn man sie mal in dieser diffusen Weise etabliert hat, interpretierend rekurriert werden kann: Da ja Frauen allenthalben und überhaupt unterdrückt werden, ist dieses und jenes nach Inhalt und Struktur symmetrische Verhältnis in Wahrheit (in der Wahrheit der Feministinnen wenigstens) asymmetrisch zuungunsten der Frauen.

Also kann die Frage,

warum oder

worin die eingangs angeführten Aussagen nicht symmetrisch, mithin beide frauenfeinlich sind, nur unter Rekurs auf eben die Frauenfeindlichkeit selbst beantwortet werden, und damit wird die Aussage zirkulär.

Das wirklich perfide an dieser Zirkularität ist daher ihre Immunität: Gilt erst einmal das Diktum von der Frauenfeindlichkeit, kann es mit Beispielen, die eine Gleichheit oder eine Symmetrie aufzeigen, nicht mehr widerlegt werden: Denn jede vermeintliche Symmetrie entpuppt sich hopplahopp doch nur wieder als Bestätigung der zugrundeliegenden, durch die allenthalbe Unterdrückung zustande gekommenen Asymmetrie. Das erinnert an jene scherzhaften Bürogesetze, die oft die Schreibstuben mancher Verwaltungskraft zieren: § 1: Der Chef hat immer Recht. § 2: Sollte der Chef einmal nicht recht haben, tritt automatisch § 1 in Kraft.

Ich habe mich in diesem Zusammenhang vor kurzem einmal mit einer Frau über die (vermeintlich oder echt) einseitige

Darstellung von Frauen in Filmen gestritten. Es ging dabei im Zusammenhang mit dem sogenannten Bechdel-Test um die Frage, ob Frauen in Filmen überwiegend männerbezogen dargestellt würden oder nicht. Darüber gibt der Bechdel-Test vermeintlich Auskunft. Die Testkriterien sind: 1. Es müssen zwei Frauen, die einen Namen tragen, mitspielen. 2. Diese Frauen müssen miteinander reden und zwar 3. über etwas anderes als Männer. Die Frage, die sich sofort stellt, zielt wieder auf die Symmetrie ab: Warum werden Frauen, die sich im Film über Männer unterhalten, männerbezogen dargestellt („über Männer definiert“), während Männer, die sich im Film über Frauen unterhalten, keinesfalls über Frauen definiert werden? Und weiter: Warum werden Frauen, die sich über die Beschleunigungswerte der Formel-1-Rennwagen unterhalten, nicht über Autos definiert, während sie, unterhalten sie sich über Männer, über Männer definiert werden? Antwort der Diskussionsgegnerin: Weil es furchtbar viele Filme gibt, in denen Frauen über Männer definiert werden und furchtbar wenige, in denen sie über ihre Hobbys definiert werden. Die Ergebnisse des Bechdel-Tests sind, wie alle anderen absurden Nachweise der Geschlechterasymmetrie zuungunsten der Frauen, unwiderlegbar. Frauen werden über Männr definiert, weil Frauen über Männer definiert werden. X ist frauenfeindlich, weil die Gesellschaft frauenfeindlich ist, Punkt. Dem Vorwurf der Frauenfeindlichkeit läßt sich dort mit keinem Verweis auf eine Symmetrie mehr begegnen, wo Symmetrie

a priori für ungültig erklärt wird.

Eine Freude allerdings bleibt: Selbst in einem Film über Kampfemanzen, die auf die Barrikaden gehen, um die Herrschaft des Patriarchats zu brechen, müßten die Protagonistinnen, und seien sie in der Wolle gefärbte Amazonen, über ihre Feinde reden. Und die wären nun einmal männlich.

von:

Talakallea Thymon - am: 26. Aug, 12:05 - in: O tempora, o mores!

Empfänger: Universität zu Kölln.

Absender: TU Berlin.

Deswegen mag ich Berlin nicht. Genau deswegen.

von:

Talakallea Thymon - am: 19. Aug, 11:11 - in: O tempora, o mores!

Morgen, sagst du, Postumus, immer, werdest du leben:

sage mir, Postumus, wann ist dieses Morgen denn da?

Ach, wie fern ist dies Morgen! Wo ist es? Wo soll man es suchen?

Ob bei den Parthern es sich oder Armeniern versteckt?

Dieses Morgen hat schon das Alter von Priam’ und Nestor.

Sag’ mir, für welchen Betrag steht dieses Morgen zum Kauf?

Morgen erst? Schon ist’s zu spät, mein Postumus, heute zu leben:

Weise, Postumus ist, welcher schon gestern gelebt.

von:

Talakallea Thymon - am: 5. Aug, 07:26 - in: stundenbuch

Cras te victurum, cras dicis, Postume, semper:

dic mihi, cras istud, Postume, quando venit?

Quam longe cras istud! ubi est? aut unde petendum?

Numquid apud Parthos Armeniosque latet?

Iam cras istud habet Priami vel Nestoris annos.

Cras istud quanti, dic mihi, possit emi?

Cras vives? Hodie iam vivere, Postume, serum est:

ille sapit quisquis, Postume, vixit heri.

von:

Talakallea Thymon - am: 4. Aug, 21:23 - in: stundenbuch